奋斗在一线 | 扎根田间地头,助农增产增收

作者:中农控股、研究发展中心 编辑:原小瑛 发表时间:2023年12月7日点击:52

奋斗,是永远的时代底色。在中农集团高质量发展的征程中,总有一些集体通过不懈奋斗,走在改革创新的前列。为展示奋斗在一线的团队风采,弘扬拼搏精神,现推出“奋斗在一线”系列报道,以奋斗事迹凝聚共识,激发团结向上的精气神。本期,让我们一起走进中农控股农业服务事业部。

中农控股农业服务事业部,这是一支敢打敢拼的战斗团队,他们扎根一线、朝气蓬勃;这是一个创新奋进的优秀集体,他们勇于担当、真抓实干。

他们践行“脚下有泥,心中有光”的服务理念,全力提升农业社会化服务水平,为农业节本增效、农民增产增收作出积极贡献。

发挥模范作用,探索服务新模式

中农控股农业服务事业部现有党员10名,占总人数的40%,在工作中始终坚持党建和业务深度融合,充分发挥党员先锋模范作用,深扎基层一线,做好为农服务工作。

以环节服务带动业务延伸

秋收“抢”字当头,农业服务事业部引入先进的玉米籽粒收割机,依托中国农资®·富锦服务中心,组建了中国农资“红马甲”农机服务队,朱红明、衣少平等农服人员扎根田间地头,助力解决农户收割难、收割慢、收割不干净等难题,降低农户收割成本,助力粮食颗粒归仓。

为抢抓农时,中国农资 “红马甲”农机服务队国庆假期依旧奋斗在祖国东北大粮仓秋收的最前线。农服人员每天早出晚归,挥汗劳作在收割现场,衣服湿了干、干了湿,午饭也是在地头草草吃个盒饭,就继续开展收割作业。

秋收期间,中国农资“红马甲”农机服务队在富锦、建三江、抚远共计作业1.2万亩,其中玉米作业面积0.75万亩,大豆作业面积0.45万亩。最后由富锦农机局出具的破损率鉴定报告显示,农业服务事业部引入的玉米收割机比其他品牌收割机破损率减少2%。同时,服务队收割作业费每亩优惠5元,累计为种植户节省成本7万元。

中国农资“红马甲”农机服务队的工作得到了当地农业局、农机局的高度认可,并受到央视《朝闻天下》栏目的关注。

探索产销一体化模式

农业服务事业部依托各地中国农资®·服务中心积极延伸农业社会化服务的产业链条,在做好农业生产性服务的同时,不断拓宽销售渠道,协助种植户卖出好价格,扩大“中国农资”品牌影响力。

在北京平谷,农业服务事业部依托中国农资®·平谷服务中心,主动对接新发地批发市场和市内各大商超,助力平谷大桃、大葱、蜜薯等特色农产品产销精准对接,有效减少流通环节,让农产品种得好,也卖得好,助力“小生产”与“大市场”高效对接。

农服团队还积极探索农产品下游销售渠道,开通了“中农每周一鲜”电商平台,并通过新媒体平台进行直播,开展线上助农促销工作,产品涵盖了北京平谷大桃、鲜食玉米、大葱、红薯,陕西周至猕猴桃等,直播浏览量达万人以上。

在北京平谷桃园直播时,有一次突遇大雨,当时直播间在线人数较多,为了促成更多的订单,农业服务事业部贺跃鹏坚持冒雨直播,得到多方认可。

风雨同行,抗灾减灾显担当

今年7月,受台风影响,河北、吉林等地出现强降雨天气,多地出现内涝,影响了当地的农业生产。中农控股农业服务事业部第一时间组织张森、梁世博等农服人员深入灾区,调查农田受灾情况,向受灾严重的地区捐赠肥料产品80余吨,助力保障受灾地区的农资供应。

农业服务事业部还依托宁晋、舒兰两家中国农资®·服务中心,发放水稻、玉米灾后管理方案“明白纸”,为农户普及灾后复产的农技知识,悉心指导受灾农户灾后农田水肥管理技术,帮助农户有针对性地进行补肥追肥、土壤改良等工作,帮助受灾区域灾后复产,助力秋粮丰收。

线上线下协同,打造品牌课堂

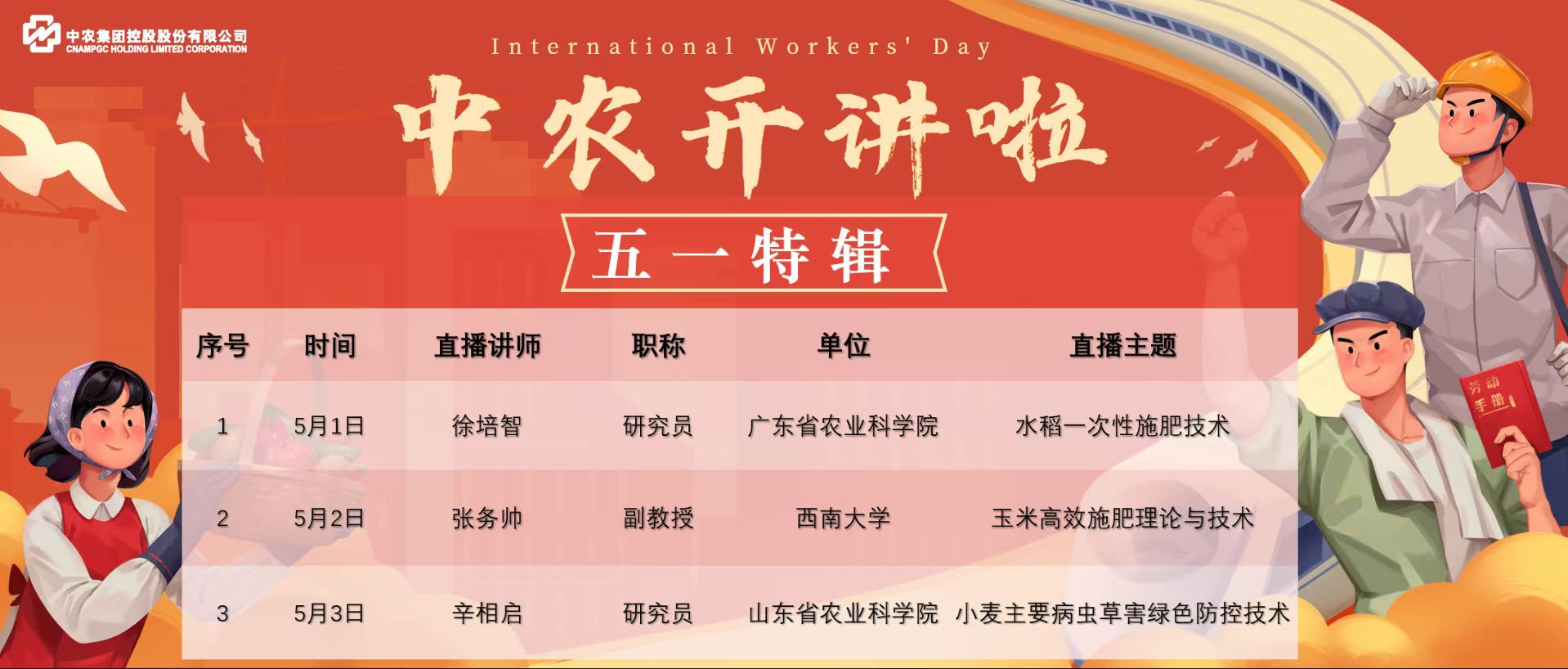

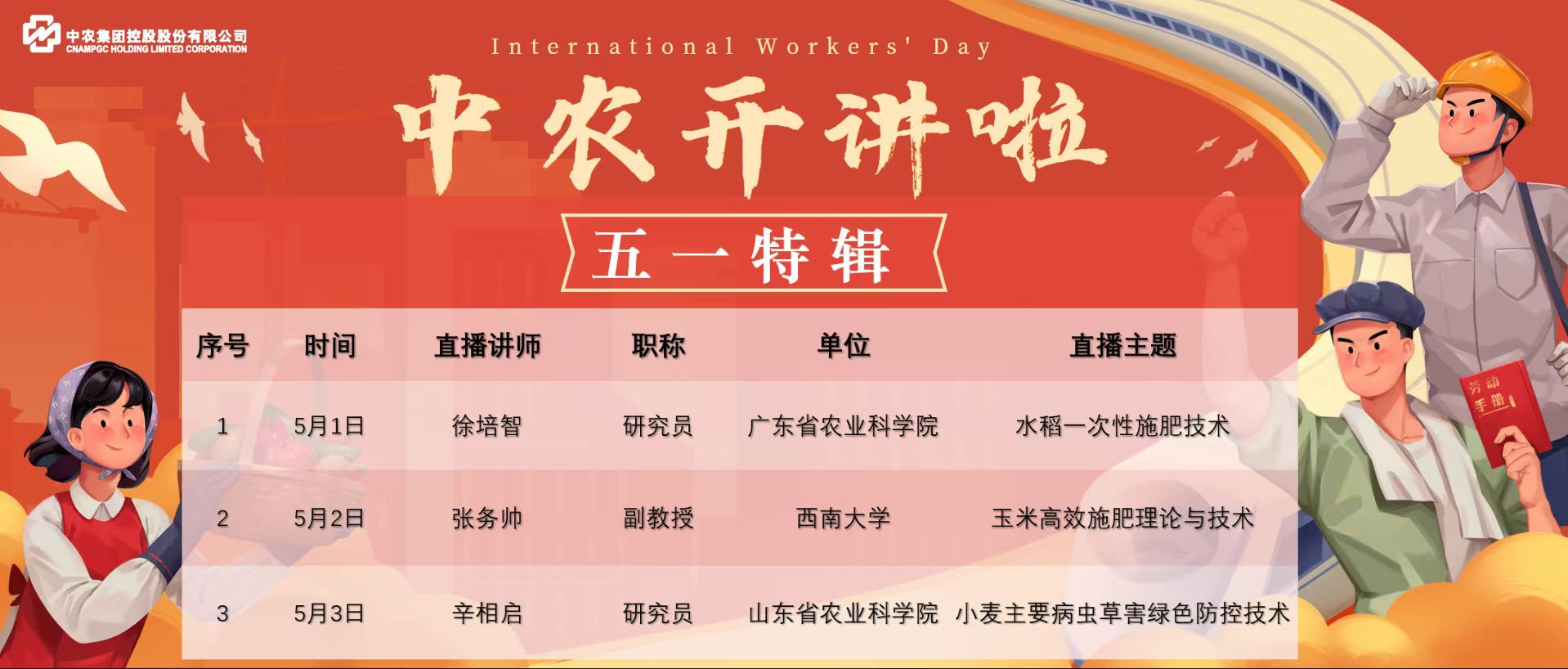

经过3年多的积累,农业服务事业部“云课堂”——《中农开讲啦》已打造成为行业内的品牌课堂。

今年以来,在线上开展了《中农开讲啦》之春节档、早春拉练、新疆棉花专场、IFA专场、主粮作物专场等直播近30场,邀请来自IFA、广东农科院、山东农科院、西南大学等机构的国内外行业专家带来农业生产使用技术等指导,直播观看总人数近180万人次,其中IFA专场观看人数近100万人次。

针对新媒体的农技推广,农业服务事业部还深化运营“中农农服先锋”和“中农农业课堂”两个主账号,并积极打造受农民喜欢的个人农服IP,如“中农小杜”“中农老贺”等。目前主账号拥有粉丝33.4万人,发表短视频等作品近1200个,获赞近250万个,总浏览量2.4亿人次。

今年6月,在总社联合人民日报社新媒体中心启动的“人民好主播”全国供销合作社系统招募活动中,农业服务事业部杜晓远在全系统400多名报名者当中脱颖而出,作为百余名选手中的一员,作为主播入驻《人民日报》视频客户端“视界”平台,持续在主流媒体上展示中农农业社会化服务的积极成效。

线下,在新疆、河南、山东、黑龙江等地,中农控股农业服务事业部开展了早春大拉练、农技知识讲座、测土配方培训、农资打假等活动,助力更多农户掌握专业实用的农业生产技巧,保障丰产增收。

加快数字农服建设,促进数实融合

农业服务事业部充分利用中国农资“云服务”中心的遥感技术、环境气候、土壤墒情、作物长势、灾情虫情、水肥药精准施用、作物生产管理系统等“新农具”,在各地开展试点工作,并于内蒙古、陕西、河南、山东等地连续开展数字农业培训会,为近万名种植户提供数字化服务,实现数字化管理超过100万亩,提供灾害预警1300余次,推动了销售与服务相互结合,线上线下服务相互融通,促进数字经济与农业深度融合。