中农集团党史学习教育专题二 |红色供销百天读69 两大主营业务从专营走向开放

编辑:王海涛 发表时间:2021年6月27日点击:28

1995年,中华全国供销合作总社恢复成立后,将搞好棉花经营和农资供应作为重点工作之一。随着社会主义市场经济体制建立并不断向纵深推进,国务院作出了关于进一步深化化肥、棉花流通体制改革的决定,供销合作社两大主营业务不再享有专营权,自此,供销合作社开始全面走向市场。

化肥流通体制改革

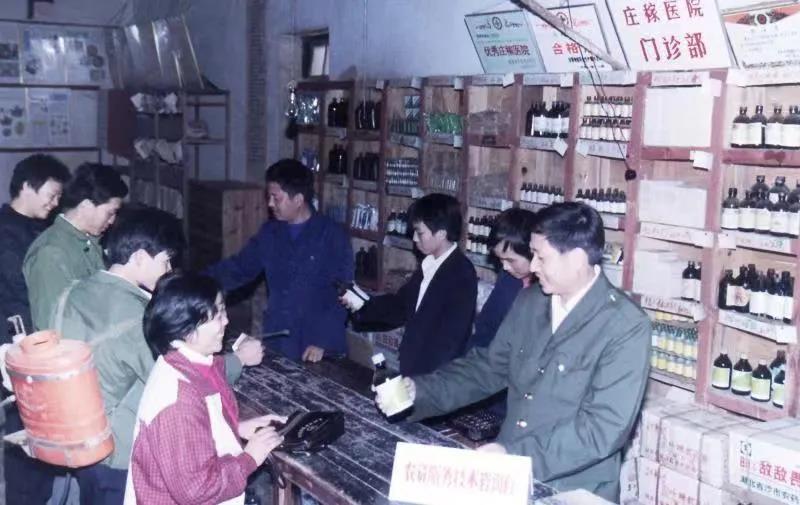

上世纪90年代初,供销合作社建立的庄稼医院、配肥配药站。

在计划经济时期,国内一直严格实行国家对化肥统购统销的政策。1992年10月25日,国务院发布《关于加强化肥、农药、农膜经营管理的通知》(国发〔1992〕60号),进一步改革化肥专营体制,明确了农业三站和化肥生产厂的辅助流通地位。中国农业生产资料公司和各级供销合作社农资经营单位是农资经营的主渠道,农业部直属垦区保留直供体制,农业三站(不限级别)可直接从生产企业订货,生产企业可以将中央和地方统配之外的化肥销售给任何有专营资质的单位或直接销售给农民。化肥流通形成“一主两辅”专营格局。

这种计划和市场双轨运行的流通体制在保障化肥供应、控制价格上涨、严厉打击制售假冒伪劣化肥等方面发挥了积极作用,但对化肥生产企业来说,这种把生产和销售市场割裂开来的流通管理体制,并不利于化肥企业走向市场化的改革,也不利于我国化肥行业发展壮大。1998年,国务院颁布了《关于化肥流通体制改革的若干意见》,取消国产化肥指令性生产计划和统配收购计划,由化肥生产和经营企业自主进行购销交易,化肥出厂价格由政府定价改为政府指导价,政府只对大型氮肥企业生产的化肥制定中准出厂价和上下浮动幅度,供需双方可在浮动幅度内协商确定具体价格。

《意见》实施后,逐步建立起由市场配置资源、以生产企业、供销合作社系统、农业三站为主要流通渠道的新产销体系。

棉花流通体制改革

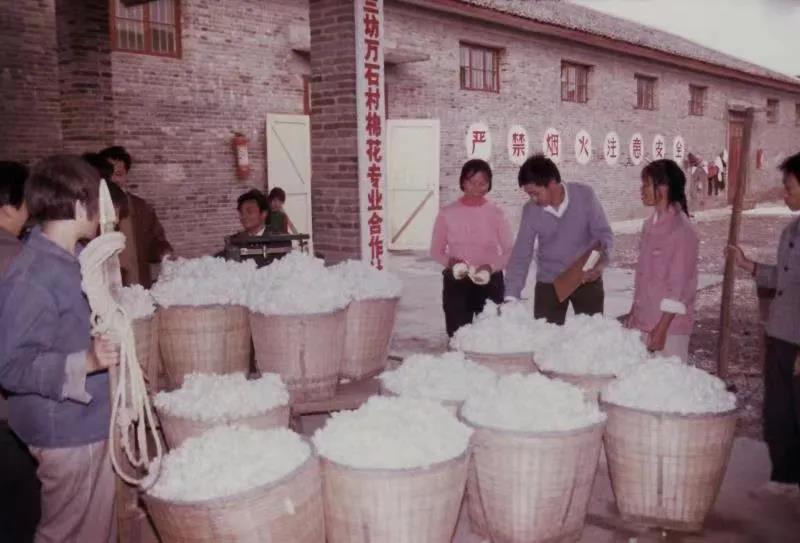

上世纪90年代初期,以供销合作社为依托组建的专业合作社在收购棉花。

进入上世纪90年代,国务院根据棉花形势的发展,一方面坚持供销合作社统一收购、统一经营棉花;另一方面,对棉花流通体制改革由计划经济向市场经济过渡,做了许多探索。

1992年8月,国务院批准国家体改委《关于改革棉花流通体制意见》,决定在1993年以山东、河南、江苏省作为棉花放开试点省,实行棉花供需直接见面,棉花收购和供应价格由国家定价改为由买卖双方协商议价。后来由于棉花连续减产、供求矛盾加剧,改革试点工作没有进行下去。

1993年3月,时任国务院副总理朱镕基在全国棉花工作会议上提出,棉花市场要规范化、法制化、现代化,不能搞“骡马大会”式的棉花市场。1994年他又提出,棉花体制改革必须具备五个条件:规范的市场体系、完善的质量监督系统、完善的信息系统、较高的人才素质和较高的宏观调控能力。

1998年12月,国务院发出《关于深化棉花流通体制改革的决定》,从1999年起,开始改革棉花流通体制,棉花的收购价格、销售价格主要由市场形成,国家不再作统一规定。实行棉花收购、加工资格认定制度。国务院继续委托供销合作社承担国家储备棉任务,同时明确供销合作社棉花企业是棉花流通的主要力量,要千方百计做好棉花购销工作,在保证市场供应、稳定市场棉价中发挥重要作用。至此,在棉花领域结束了长达45年的国家定价历史。

国家相继实施的化肥、棉花流通体制改革拉开了化肥、棉花的收购价格、销售价格主要由市场形成的序幕,供销合作社开始全面融入市场经济。

(参考资料:《棉花行业改革发展回顾花开天下暖致敬四十年》《农资行业扬帆再出发改革开放40周年暨化肥流通体制改革20周年回顾》中国合作经济2018年12期)