中农集团党史学习教育专题二 |红色供销百天读70 一场艰巨的扭亏脱困之战

编辑:王海涛 发表时间:2021年6月29日点击:31

从计划经济向社会主义市场经济转轨过程中,供销合作社经营机制不活,难以适应农业和农村新形势的要求,导致亏损额和亏损面不断增加。针对亏损日益严重、供销合作社为农服务功能难以有效发挥的严峻形势,党中央、国务院要求供销合作社把工作重点放到扭亏增盈上来。供销合作社能走出困境,与党和政府的大力支持是分不开的。

专题研究解决政策性亏损问题

1995 年 9 月,国务院责成由国家计委牵头,专题研究供销合作社系统的政策性亏损问题。所谓政策性亏损,就是供销合作社系统在执行政策和政府决定过程中产生的亏损,这笔亏损数额很大,1985 年,国家曾经承担过15.8亿元的政策性亏损。但是,随着市场化进程加快,政策性亏损越来越严重。1996 年 2 月,国务院专题研究解决供销合作社政策性亏损问题,经过认真核定,确定供销合作社系统中央政策性亏损金额为46.67亿元。

|

专题组提出了解决政策性亏损的原则意见: |

|

一是供销合作社不负担政策性亏损,保障其合法权益; 二是哪一级政府决定的,由哪一级政府负责解决; 三是在确定性质、明确责任的基础上,充分考虑政策性亏损形成的历史原因,由财政、银行、税务、企业共同努力,多渠道解决; 四是分项目根据财力可分步逐年解决。 |

赋予供销合作社企业进出口经营权

1997年5月,国务院赋予供销合作社企业进出口经营权,这对改善供销合作社的经营管理状况,支持供销合作社系统整体脱困也起到了重要作用。

国务院批复指出,赋予供销合作社企业进出口经营权是深化供销合作社改革,扩大对外开放,强化供销合作社为农业、农村和农民服务功能的重要措施之一。这对推动我国农业的产业化,提高农产品附加值,推动我国农村经济与国际市场接轨,发展创汇农业,促进我国农村经济的全面发展具有重要意义。

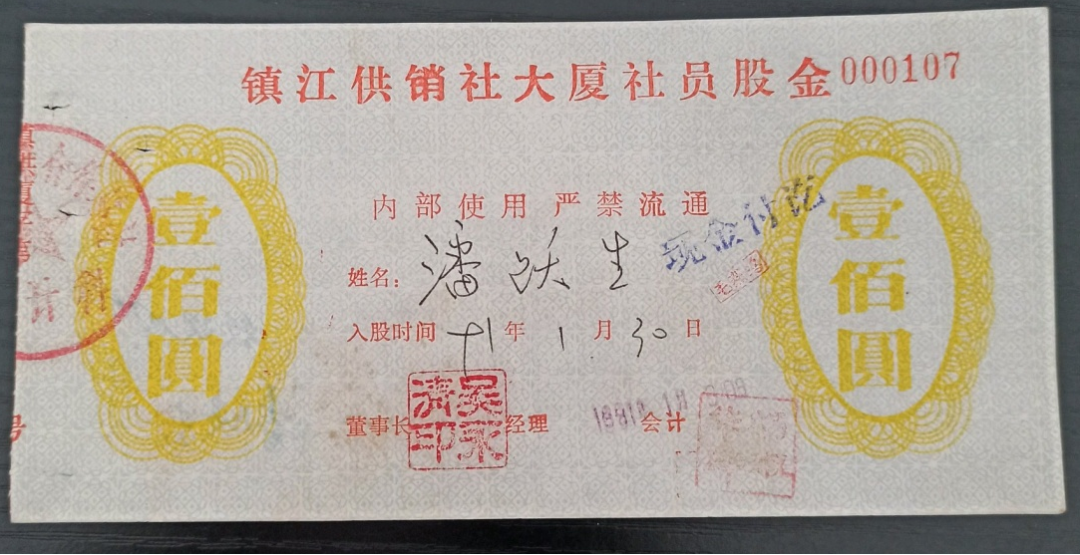

清理整顿社员股金

发展供销合作社社员股金是党中央和国务院的政策要求,也是国际上合作社的通行做法。股金吸收初期,由于资金规模较小,基层社资金主要投向于农业生产资料经营、农副产品收购和城乡居民生活资料供应等方面,运作规范符合合作制要求,促进了当时农村合作经济的发展。但随着农村经济的发展,股金规模逐步扩大,由于政策导向出错、外部监督弱化、供销合作社内部管理制度不健全等原因,股金规模和投向都出现了失控,偏离了合作制的经营原则,埋下了许多风险隐患。截至1996年底,全国供销合作社社员股金近207亿元,大部分地区执行保息分红的政策。但由于重吸收、轻管理,股金服务变相办理存贷业务等,1997年以后,一些地方开始出现股金挤兑现象。

1997年5月15日,中华全国供销合作总社制定下发了《关于加强社员股金管理工作的补充通知》,重申了加强社员股金的管理,同年12月4日,根据全国金融工作会议精神,总社下发了《关于重申规范社员股金管理工作的紧急通知》,要求加强社员股金管理制度建设,防范出现系统性风险。1998年4月,总社下发《关于坚决制止以发展社员股金为名进行保息揽储的紧急通知》。同年4月和6月,总社两次召开股金发展较快的11个省区供销合作社主任和主管处长参加的座谈会,传达整顿金融秩序的有关精神。1998年,根据国务院办公厅转发的《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》的要求,各地供销合作社开始在当地党委、政府的领导下,对全系统的社员股金开始清理整顿。

1999年1月,总社下发了《关于清理整顿社员股金、防范和化解风险的实施意见》,同年,《国务院关于解决当前供销合作社几个突出问题的通知》再次提出,清理整顿社员股金,消除金融隐患。各级供销合作社通过逐笔审查股金的来源、用途、去向,落实到人、推销库存商品;变现存量资产、追收欠款、用于退股;将职工社员股金转化为社有企业改制的股本金;减员提高供销合作社效益等举措,开展社员股金清理整顿工作。

截至1999 年底,供销合作社系统股金总额已经从最高时的318.5亿元降到190亿元,下降40.3%,各地供销合作社的股金服务部已由10000多个减至5000个左右。

在国务院的直接领导和各级政府大力支持下,清理整顿社员股金工作取得了积极成果,80%以上的违规社员股金予以平稳清退,妥善地平息了个别地方发生的股金挤兑风波,基本消除了出现连锁性反应的风险。虽然付出了惨重代价,但“股金风波”得以平息,也为之后供销合作社的改革发展奠定了良好基础。

国发【1999]5号文件出台

1999年1月,国务院专门发出了《关于解决当前供销合作社几个突出问题的通知》(国发(1999)5号),指出当时最重要的问题是“尽快扭转效益下滑、亏损增加、经营萎缩的被动局面,清理整顿社员股金,防范和化解金融风险。”提出了支持供销合作社改革发展的若干政策措施。

党中央、国务院对供销合作社的关心和支持,极大地激发了全系统干部职工的工作热情,增强了改革与发展的紧迫感、责任感和使命感,成为推动供销合作社改革与发展的强大力量。

面对严峻的挑战和变化的形势,1999年,全国供销合作总社从加快供销合作社体制创新入手,提出了“一个坚持、三个转换”的总体思路,即:坚持把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这一根本目标不动摇;转换基层供销合作社体制,转换社有企业机制,转换联合社职能。围绕实现“三个转换”,重点采取加快基层社改革步伐,分类推进社有企业改革、发展现代经营方式、大力发展农村专业合作社和城市消费合作社、大力推进农业产业化经营等一系列具体措施。

三年实现全系统扭亏为盈

为贯彻党中央国务院的部署要求,1999 年,中华全国供销合作总社提出了三年内实现全系统扭亏为盈的工作目标。当时供销合作社系统提出口号——“供销合作社不消灭亏损,亏损就消灭供销合作社”。为实现全系统扭亏为盈的目标,总社专门成立了扭亏增盈办公室,各级供销合作社层层明确领导责任,把目标任务分解到每一个基层社和具体企业,并建立了扭亏增盈情况定期通报制度。供销合作社系统还通过实行改、转、租、卖、破等多种形式,彻底放开搞活直属企业和基层门店。

2001年2月召开总社三届二次理事会议暨扭亏增盈工作总结表彰会议

2000 年初,中华全国供销合作总社又提出在2000年实现全系统扭亏为盈的目标,做到“三年目标,两年实现”。2000 年9月,全国供销合作社第三次代表大会提出“加快调整基层社布局”,对以行政区划设立的基层社调整为以经济区域设置,撤销、合并规模小、经营亏损的基层社,并社留店,消灭了一些亏损点。有的基层社亏损严重扭亏无望,依法实施破产。

2000 年底,全系统实现利润13.77 亿元,结束了连续 8 年的亏损局面,实现了扭亏为盈,农村基层社整体也于2002年扭亏为盈,为更好服务“三农”创造了有利条件。经过一场艰巨的扭亏脱困之战,供销合作社终于从低谷中走了出来。

(参考资料:《供销合作社研究文稿汇编》、《供销合作社史话》、《潘遥文集》、李攀《新中国农村供销合作社研究(1949-2002)》)